患者の急変は新人看護師が最も苦手とする場面の一つではないでしょうか。ベテラン看護師でも過去に急変にあたらず場数を踏んでいなければ、急変にあたった時あたふたしてしまうものです。

でも大丈夫です。急変時の初期対応には「基本」があるのです。

その基本さえマスターすれば新人看護師でも急変時慌てることなく対応ができるようになります。

今回の記事では急変時の初期対応の基本についてまとめてみました。

急変時、初期対応の基本

1患者の意識確認を行う

大きな声で患者の名前を呼びながら肩を叩くなど刺激を与え、意識確認をします。

肩を叩く際は必ず片側ではなく両肩を刺激します。患者によっては麻痺などあるからです。「反応がない」または「開眼しない」場合はすぐに応援を呼びます。

2 応援を呼ぶ

急変患者を発見したらその場を離れずスタッフコールなどを使用し応援を呼びます。決して患者の傍を離れてはいけません。何故ならその場を離れている僅かな時間が生死を左右する可能性があるからです。すぐに患者の迅速評価及び一次評価を行い「呼吸をしていない」及び「脈が触れない」場合は即、胸骨圧迫を開始します。

※脳は低酸素状態に非常に弱いです。脳への血液循環が停止し3~4分以降には脳細胞は不可逆位変化を起こし、意識の回復が困難になります。

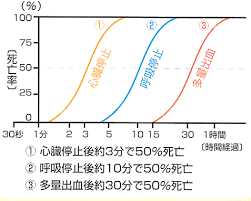

有名なカーラーの救命曲線では心停止してから3分が経過すると死亡率が50%超えると言われています。(下記図参照)

緊急時の伝達は

「○○号室の○○さん、呼吸していません」のように

明確な言葉で簡潔に伝えましょう

ステップ3 呼吸と脈拍の確認する

患者さんの鼻と口に耳を近づけ呼吸の音を確認し、同時に視線は胸部の上下運動を確認します。頸動脈を触知し脈拍を確認します。

10秒以内に明確な脈拍を蝕知できない場合は、躊躇せず触知不可として

直ちに胸骨圧迫を開始しましょう。

ステップ4 CPR(心肺蘇生法)開始

「呼吸なし」「脈拍触れない」場合すぐに胸骨圧迫からCPRを開始します。

応援が来た時点で、バックバルブマスクにて人工呼吸を開始します。

胸骨圧迫30回の後に人工呼吸2回のサイクルで行います。

循環が保たれ、呼吸補助のみ行う場合は、5~6秒に1回喚起を行います。

胸郭があがらず効果的に喚起が行われていない場合

胸郭が上がるのを確認するまでやる必要はありません

胸骨圧迫を優先し30:2のサイクルを継続する

心停止後は約3分で50%の人が死亡します。

できる限り早期に胸骨圧迫をすることが救命率を高めます。

ステップ5 リズムチェックを行う

CPR実施中に自動体外式除細動器(AED)が到着したら、電源を入れガイダンスに従い使用開始し、患者さんの心拍のリズムチェックを行います。

AEDが設置されていない、マニュアル式除細動器にAEDが搭載されていない病棟では、ベッドサイドモニターでリズムチェックを行います。VFやpVTを認めたら、医師の指示のもと、すぐに除細動器の電気ショックがかけられるように準備しておきます。

ステップ6 CPRを再開する

リズムチェック後にショックの適応がない場合やショック後は、速やかにCPRを胸骨圧迫より再開します。医師が到着するまで、患者さんの意識の回復や身体の動きなどの応答がない限り、CPRとAEDを繰り返します。

まとめ

急変時の初期対応で重要なのは、応援を呼び意識・呼吸・循環の確認を行い、必要ならできる限り早期に胸骨圧迫を開始することです。決して慌ててその場を離れてはいけません。落ち着いて意識・呼吸・循環を評価し、必要ならすぐに胸骨圧迫を開始するだけです。新人看護師はここまでできれば十分です。その後は先輩看護師が指示し対応するでしょう。患者さんの救命は時間との戦いです。心肺停止後いかに早く胸骨圧迫を開始するかで患者の生存の可能性を高めます。

何度も言います。急変時の初期対応で重要なのは、応援を呼び、意識・呼吸・循環の確認を迅速に行い、「呼吸がない」「脈が触れない」場合、一刻も早く胸骨圧迫を開始することです。もし、急変患者に遭遇したら慌てず初期対応の基本を実践しましょう。